Luca è un

giornalista della Gazzetta di Bologna. È il 20 luglio 2001, l 'attenzione della

stampa è catalizzata dagli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine durante

il vertice G8 di Genova. In redazione arriva la notizia della morte di Carlo

Giuliani. Luca decide di partire per Genova, vuole vedere di persona cosa sta

succedendo. Alma è un'anarchica tedesca che ha partecipato agli scontri.

Sconvolta dalle violenze cui ha assistito, decide di occuparsi delle persone

disperse insieme a Marco, un organizzatore del Genoa Social Forum, e Franci,

una giovane avvocato del Genoa Legal forum. Nick è un manager che si interessa

di economia solidale, arrivato a Genova per seguire il seminario

dell’economista Susan George. Anselmo è un vecchio militante della CGIL e con i

suoi compagni pensionati ha preso parte ai cortei contro il G8. Etienne e

Cecile sono due anarchici francesi protagonisti delle devastazioni di quei

giorni. Bea e Ralf sono di passaggio e hanno deciso di riposarsi alla Diaz

prima di partire. Max, vicequestore aggiunto del primo reparto mobile di Roma,

comanda il VII nucleo e non vede l'ora di tornare a casa da sua moglie e sua

figlia.Luca, Alma, Nick, Anselmo, Etienne, Marco e centinaia di altre persone

incrociano i loro destini la notte del 21 luglio 2001.

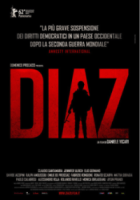

REGIA: Daniele

Vicari

SCENEGGIATURA: Daniele Vicari, Laura Paolucci

ATTORI: Elio

Germano, Claudio Santamaria, Rolando Ravello, Aylin Prandi, Alessandro Roja, Monica

Birladeanu, Jennifer Ulrich, Renato Scarpa, Davide Iacopini, Paolo Calabresi, Fabrizio

Rongione, Ignazio Oliva

FOTOGRAFIA: Gherardo

Gossi

MONTAGGIO: Benni

Atria

MUSICHE: Teho

Teardo

Recensione di Federico Gironi

Su una cosa

dovrebbero tutti essere d’accordo, indipendentemente dagli schieramenti

politici o cinematografici: che quanto accaduto a Genova durante il G8 del

2001, e in particolare alla scuola Diaz e nella caserma di

Bolzaneto, rappresenta ancora un ingombrante e vergognoso rimosso nella coscienza collettiva del nostro paese.

Bolzaneto, rappresenta ancora un ingombrante e vergognoso rimosso nella coscienza collettiva del nostro paese.

Raccontare quei

fatti al cinema, però, tendeva più di una trappola. E bisogna rendere atto a Daniele Vicari di

averle evitate pressoché tutte in un film di grande impatto emotivo.

Perché Diaz, prima di ogni

altra cosa, e soprattutto prima di essere un pamphlet, un volantino di

rivendicazione, è un film.

Un film che ha

voluto trovare prima di tutto nel cinema, nella struttura narrativa e nelle

dinamiche di genere, e poi nei dati fattuali estrapolati dagli atti

processuali, fondamenta solide abbastanza da poter resistere alle polemiche e

alle partigianerie.

Se poi quello di

Vicari è un film militante, lo è in forme decisamente insolite per la

tradizione del cinema italiano socialmente e politicamente impegnato: la sua

militanza non è figlia infatti di una partigianeria politica, ma di un sincero

e appassionato afflato democratico, e soprattutto rifugge ogni volontà più

direttamente accusatoria e dietrologica, facendosi documento (e non

documentario) il più possibile (s)oggettivo.

Il racconto polifonico su cui si basa Diaz ha una funzione diretta ed esplicita: quella di moltiplicare i punti di vista, le opinioni, e quindi a cercare una verità, per quanto personale, nella complessità.

Ma Vicari non adotta (solo) uno stile para-documentaristico, elaborando i dati fattuali e ricercando l’astrazione del e nel genere: ecco che allora questa terribile narrazione collettiva, dove gli sguardi e le voci (le lingue) si sovrappongono confuse e convulse, fanno del film un racconto allucinante e onirico.

Vicari non si nasconde dietro un dito, non nega gli errori nel movimento e non demonizza aprioristicamente le forze dell’ordine. Si prende le sue responsabilità e azzarda anche narrativizzazioni rischiose ma meritevoli, rifugge la retorica e rimane attaccato ai volti (e ai corpi) dei suoi protagonisti, lasciando che l’intrecciarsi delle loro storie e dei loro sguardi si snodi come un tesissimo incubo sotto gli occhi degli spettatori.

In questo quadro, è quasi ingeneroso, ma necessario, sottolineare come nei pochissimi momenti dove la sceneggiatura si fa sentire di più, in bocca a questo o a quell’attore, la nota suoni aspra e stonata.

Ma Diaz è comunque cinema intenso, doloroso e potente. Straziante nel racconto di una violenza riguardo la quale, alcune volte, Vicari si è intelligentemente censurato.

Opprimente e chiuso in sé stesso, senza vie d’uscita: un tunnel, come quello imboccato dal torpedone dei reduci alla fine del film.

Un grido assordante, rabbioso, ma in un certo senso muto: metaforicamente parallelo al senso di mani legate e d’impotenza di allora e di oggi e al colpevole silenzio di istituzioni che avrebbero dovuto avere il coraggio di parlare.

Non una denuncia, ma una testimonianza dell’orrore del reale.

Il racconto polifonico su cui si basa Diaz ha una funzione diretta ed esplicita: quella di moltiplicare i punti di vista, le opinioni, e quindi a cercare una verità, per quanto personale, nella complessità.

Ma Vicari non adotta (solo) uno stile para-documentaristico, elaborando i dati fattuali e ricercando l’astrazione del e nel genere: ecco che allora questa terribile narrazione collettiva, dove gli sguardi e le voci (le lingue) si sovrappongono confuse e convulse, fanno del film un racconto allucinante e onirico.

Vicari non si nasconde dietro un dito, non nega gli errori nel movimento e non demonizza aprioristicamente le forze dell’ordine. Si prende le sue responsabilità e azzarda anche narrativizzazioni rischiose ma meritevoli, rifugge la retorica e rimane attaccato ai volti (e ai corpi) dei suoi protagonisti, lasciando che l’intrecciarsi delle loro storie e dei loro sguardi si snodi come un tesissimo incubo sotto gli occhi degli spettatori.

In questo quadro, è quasi ingeneroso, ma necessario, sottolineare come nei pochissimi momenti dove la sceneggiatura si fa sentire di più, in bocca a questo o a quell’attore, la nota suoni aspra e stonata.

Ma Diaz è comunque cinema intenso, doloroso e potente. Straziante nel racconto di una violenza riguardo la quale, alcune volte, Vicari si è intelligentemente censurato.

Opprimente e chiuso in sé stesso, senza vie d’uscita: un tunnel, come quello imboccato dal torpedone dei reduci alla fine del film.

Un grido assordante, rabbioso, ma in un certo senso muto: metaforicamente parallelo al senso di mani legate e d’impotenza di allora e di oggi e al colpevole silenzio di istituzioni che avrebbero dovuto avere il coraggio di parlare.

Non una denuncia, ma una testimonianza dell’orrore del reale.

Nessun commento:

Posta un commento